malaïgue en cours dans l'étang de thau

Article du 05/07/2025 à 15h19

La canicule déclenche une malaïgue dans l’étang de Thau

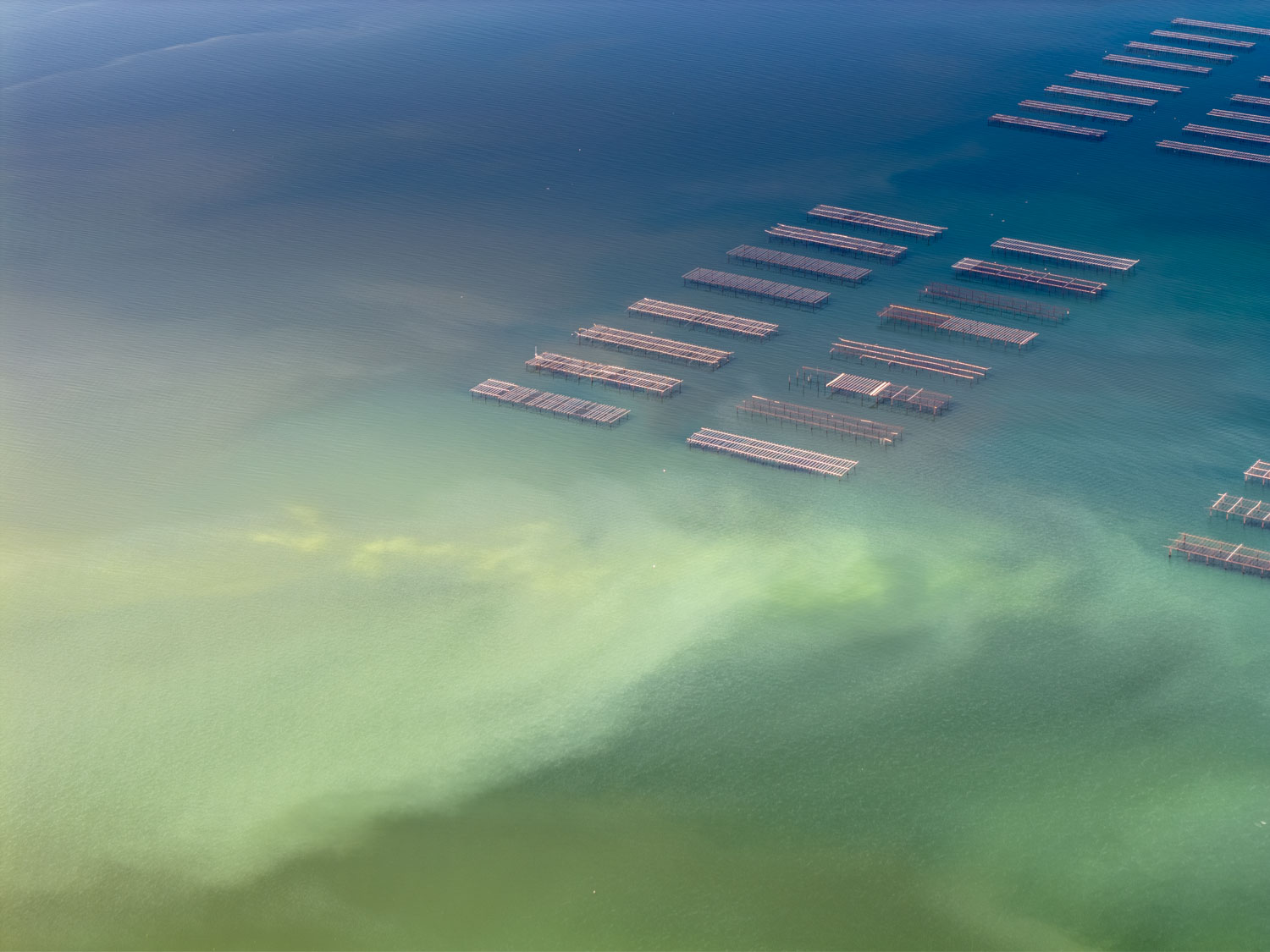

Ce samedi 5 juillet 2025, les images aériennes que j’ai réalisées au niveau de Mèze révèlent un phénomène redouté par tous les professionnels de la lagune : la malaïgue. Les eaux de l’étang de Thau, habituellement d’un bleu profond, se parent d’une teinte laiteuse et inquiétante, signalant une crise écologique qui menace directement les précieuses huîtres et moules de la région.

Les clichés, capturés ce matin, montrent clairement la progression de ces « eaux mauvaises » entre les tables conchylicoles. Ce spectacle visuel, bien que frappant, est surtout le symptôme d’un mal profond qui met en péril l’un des joyaux économiques et écologiques de l’Occitanie.

Qu’est-ce que la malaïgue ? Une asphyxie de la lagune

Le terme « malaïgue » vient de l’occitan mala aiga, qui signifie littéralement « mauvaise eau ». Il ne s’agit pas d’une pollution chimique, mais d’une crise dystrophique aiguë. En termes simples, la lagune s’étouffe.

Le processus se déroule en plusieurs étapes :

Forte chaleur : Les températures estivales élevées chauffent la couche de surface de l’eau.

Absence de vent : Sans l’action du Mistral ou de la Tramontane, les eaux ne sont pas brassées. Une stratification se met en place : l’eau chaude, moins dense, reste en surface comme un couvercle, empêchant l’oxygénation des couches profondes.

Décomposition : Au fond de l’étang, des bactéries décomposent la matière organique (algues, sédiments). Cette activité consomme d’énormes quantités d’oxygène.

Anoxie : Le taux d’oxygène dans les eaux profondes chute drastiquement. C’est l’anoxie.

Libération de sulfure d’hydrogène : En l’absence d’oxygène, d’autres bactéries prennent le relais et produisent du sulfure d’hydrogène (H2S). C’est ce gaz qui donne à l’eau sa couleur blanchâtre et son odeur caractéristique d’œuf pourri.

Un phénomène ancien, une précocité inquiétante

L’étang de Thau n’en est pas à sa première crise. Ce phénomène a marqué son histoire avec des épisodes particulièrement destructeurs, notamment en août 1997, lors de l’été caniculaire de 2003, et surtout en août 2006, où une malaïgue d’une ampleur historique avait anéanti des milliers de tonnes de coquillages. Plus récemment, l’été 2018 a aussi été marqué par une forte mortalité. Cependant, la survenue de la crise actuelle, visible dès le début du mois de juillet, interpelle par sa précocité. Si la période estivale est la saison à risque, les crises majeures se déclenchent souvent plus tard, fin juillet ou en août. Cette apparition précoce est un signal inquiétant, qui laisse présager une saison estivale potentiellement difficile pour l’écosystème et ses exploitants.

Quelle sera l’évolution de cette malaïgue 2025 ?

Les conditions météo devraient s’améliorer à partir de ce dimanche 6 juillet : la tramontane devrait réoxygéner l’étang de Thau et nous espérons que cela sera suffisant pour enrayer le phénomène. Les températures devraient également baisser drastiquement à partir de lundi. Cependant, nous ne sommes même pas à la moitié de l’été et des perspectives bien chaudes semblent encore se dessiner à partir de mi-juillet.

Conséquences dévastatrices pour la conchyliculture

Pour les huîtres et les moules suspendues aux tables d’élevage, l’arrivée de cette nappe d’eau sans oxygène est synonyme de mort par asphyxie. Ne pouvant s’échapper, elles sont les premières victimes.

L’étang de Thau est le premier centre de production conchylicole de la Méditerranée, fournissant environ 10% des huîtres françaises. Une malaïgue d’envergure représente donc une catastrophe économique pour des centaines de familles de producteurs.

Un écosystème sous haute surveillance

Face à cette menace récurrente, aggravée par le changement climatique, un important dispositif de surveillance est en place. Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT), en partenariat avec l’Ifremer et le Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée (CRCM), a déployé un réseau de capteurs.

Ces outils mesurent en continu la température, la salinité et surtout le taux d’oxygène dissous dans l’eau. En cas de chute inquiétante, une alerte est lancée aux conchyliculteurs. Ceux-ci peuvent alors tenter des mesures d’urgence, comme remonter leurs cordes d’huîtres vers la surface où l’eau est plus oxygénée.

Les images de ce matin sont un rappel brutal de la fragilité de l’écosystème lagunaire de Thau. Elles soulignent l’importance vitale de la surveillance scientifique et la nécessité d’une adaptation continue pour protéger ce patrimoine unique.